肱骨是指上臂的骨骼,肱骨干中下段骨折是常见的上肢损伤。受伤后,常见的治疗方式需要将手臂切开后复位接骨板内固定,不仅创伤大,还容易造成骨折断端血供破坏严重、并发骨不连,同时造成医源性桡神经损伤。

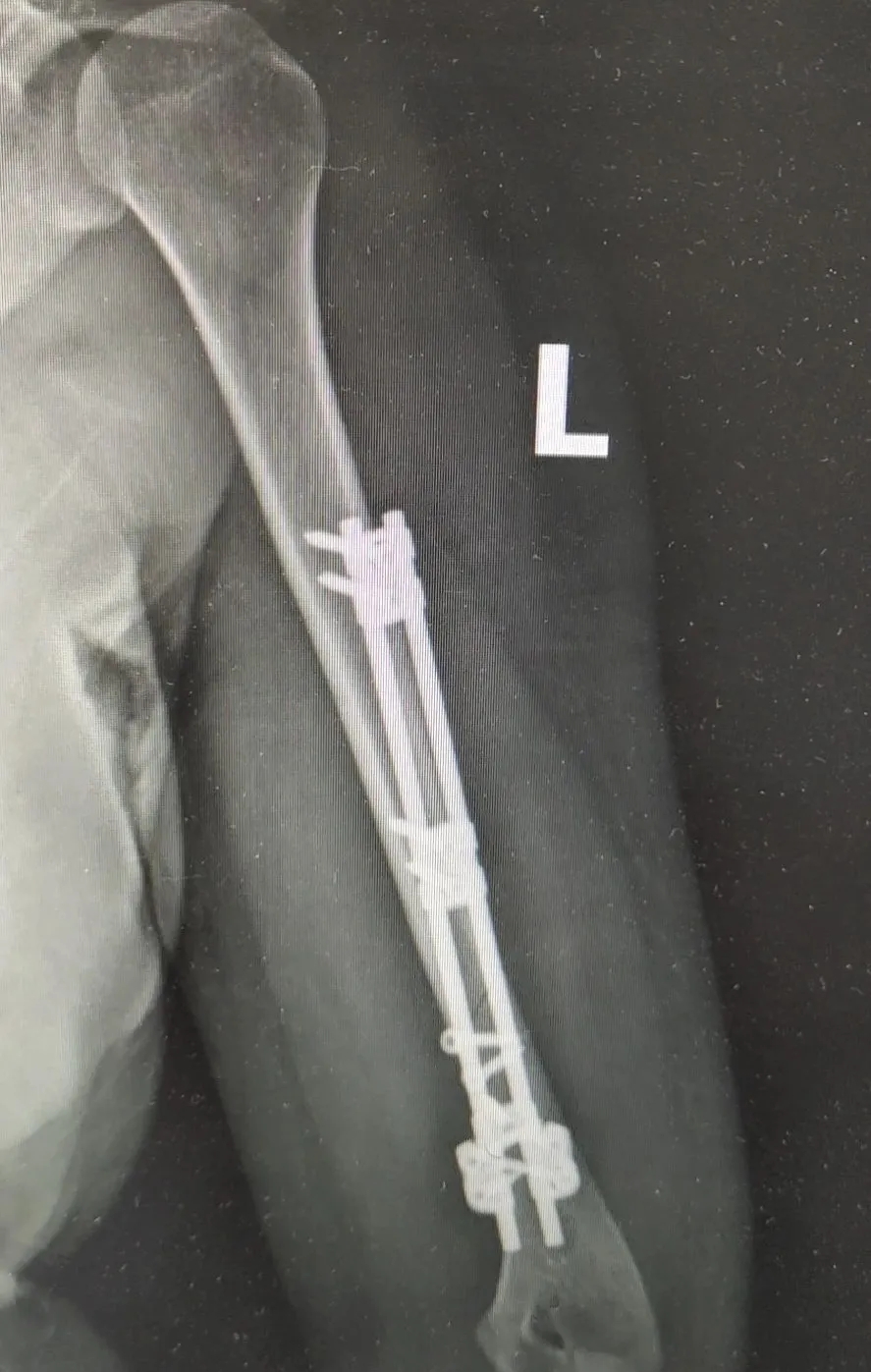

近日,包医一附院创伤二科采用国家级专利桥接组合式内固定支架系统,帮助一名受伤患者巧妙接上了断开的肱骨,不仅术中切口小、出血少,而且术后次日就可以锻炼肘关节,有效避免了关节粘连。

意外摔伤 肱骨骨折紧急就医

家住包头市昆区的赵女士今年48岁,某天在家做家务时不小心摔倒,手臂重重地磕到了身后的椅子背上。摔倒后的赵女士瞬间感觉左臂疼痛不已,无法自如活动,便连忙赶到包医一附院就诊。经检查后发现,赵女士左肱骨干中下1/3骨折,该骨折部位特殊,紧靠桡神经,无论选择髓内钉还是钢板都难以有效地固定,将来还有可能留下不同程度的功能障碍。包医一附院创伤二科董海涛介绍,像赵女士这种情况,目前普遍认为切开复位接骨板内固定是治疗的“金标准”,也是多数医生的临床首选。但传统手术中,骨科医生为了获得更好的手术视野,多选为外侧或后侧入路,创伤较大,且即使是骨科“老司机”,做肱骨干骨折初次手术时仍难免会出现桡神经医源性损伤。此外,骨折愈合后取出钢板又再次将同样的问题摆在医生面前,初次手术显露的桡神经在二次手术时被大量的瘢痕组织包绕,再次手术分离和显露的难度明显增加,因此手术后路取出钢板手术更容易造成桡神经损伤,桡神经一旦发生损伤后,患者会出现严重的上肢功能障碍,前臂以下会发生瘫痪,往往表现为“垂腕”。考虑到种种情况后,科内最终讨论决定采取最先进的桥接组合式内固定系统,在赵女士入院后5天,由创伤二科董海涛、主任柳茂林等为她实施了“左肱骨干骨折有限切开复位桥接双棒系统内固定术”,手术过程十分顺利,用时90分钟,出血约150ml,切口长度约8cm。术后不需要外固定,次日就可以锻炼肘关节,避免关节粘连,同时开创了我市此类手术的先河,有重要的临床指导意义。

微创入路 并发症少恢复快

董海涛介绍,以往很多患者及家属对四肢骨折治疗的结果主要依据术后片子,认为骨折对位、对线好,就是成功的手术,但这不是绝对的。近年来,骨折的治疗观念由机械力学向生物学方面发生了彻底的改变。即从绝对解剖复位、坚强的内固定、骨折一期愈合的力学固定方式,演变为间接复位、弹性固定、骨折间接愈合(骨痂愈合)的生物学固定方式,其核心是间接复位保护血供、桥接固定,为骨折愈合提供良好的生物学环境,近年来,采取前侧入路MIPO技术内固定是治疗肱骨干中下段骨折的一种新趋势。像赵女士这样的手术,在肱骨前侧微创入路时利用了近侧和远侧2个软组织窗。在近侧,前方微创入路利用三角肌(腋神经)和胸大肌(胸外侧和胸内侧神经)之间的界面,在远侧,则利用由肌皮神经支配的肱肌内侧半和由桡神经支配的肱肌外侧半之间的界面。在远侧窗内,桡神经位于手术入路的外侧、肱肌外缘和肱桡肌之间,肱骨干前侧较平整,是钢板放置的理想部位,置入骨干前侧的内固定物绝大部分被肱肌覆盖,且不与桡神经直接接触。在钢板的远端,桡神经被牵开的肌外侧部分和起于胀骨外上髁嵴的肱桡肌所保护,所以术中无需显露桡神经,一般也不会造成医源性桡神经损伤,患者并发症少恢复快。

新型固定 组合式结构更有效

与传统的固定方式不同,本次赵女士手术采用的是国家级专利桥接组合式内固定支架系统。董海涛介绍,该系统与传统钉板系统相比更安全更有效,同时也更加灵活,可以适用于不同部位、不同形式的骨折。通过钉、棒、块组合式结构,多样化的规格、灵活的组配方式提高了手术的可操作性和适应症。主体的圆棒结构,能够实现良好的应力传导,可避开传统钢板结构的应力集中点,尤其是骨折区域螺钉孔的位置,以有效降低金属疲劳断裂的风险。该结构弹性更好,为骨折愈合提供更合理的力学环境,而内支架结构也利于术后对骨折部位的影像学观察,且对周围组织干扰小。此外,许多骨质疏松的骨折患者,往往由于钢板的螺钉和骨的锚合力失败,导致螺钉发生松动,最终导致钢板松动位移,内固定失败。而桥接组合式内固定系统不仅可以通过单棒固定块实现三维固定,也可以通过组配成三棒结构,形成三维立体环抱式固定,针对严重骨质疏松或骨缺损的病例,能够提供良好保护支撑作用,达到更佳的治疗效果。作为包头首个采用该固定系统实施手术的科室,包医一附院创伤二科现已发展成集医疗、教学、科研为一体的内蒙古自治区重点学科、硕士研究生培养点、国家骨科内镜(关节镜、间盘镜)诊疗技术培训基地,包头医学院骨科研究所。在创伤骨科、手外科、显微外科、脊柱外科、关节外科以及骨肿瘤、小儿骨科等专业均有较强的临床技术实力,特别在手外科、显微外科及创面修复功能重建方面做的工作,填补了自治区多项空白。